La part du diable: portrait d’une époque trouble

Dix ans après La mémoire des anges, qui nous amenait dans le Montréal des années 1950 et 1960, le réalisateur Luc Bourdon s’est replongé dans les archives de l’Office national du film (ONF) pour dresser le portrait de la turbulente décennie 1970.

Dans La part du diable, le regard du cinéaste dépasse les frontières de la métropole pour embrasser le Québec au grand complet, voire le monde.«Bien que la majorité de la cinématographie ait été tournée à Montréal, les questionnements de cette décennie commandaient qu’on en sorte, explique le cinéaste. Il fallait qu’on s’ouvre, qu’on soit attentifs à d’autres choses : les autochtones, les préoccupations de la communauté anglophone, le féminisme, l’exode rural, etc. Je me devais de trouver d’autres sources que celle spécifiquement montréalaise.»

Dans cette suite (qui n’en est pas une finalement) s’entrechoquent donc les grandes forces qui ont façonné le Québec de l’après-Révolution tranquille: la montée du féminisme, les conflits ouvriers, la naissance du mouvement écologiste, les revendications autochtones et, évidemment, la question nationale. On sort aussi de la province, et parfois du Canada, pour s’intéresser à des événements mondiaux comme la guerre du Vietnam ou Mai 68. «C’est l’Occident qui se met en mode révolution!» résume son réalisateur.

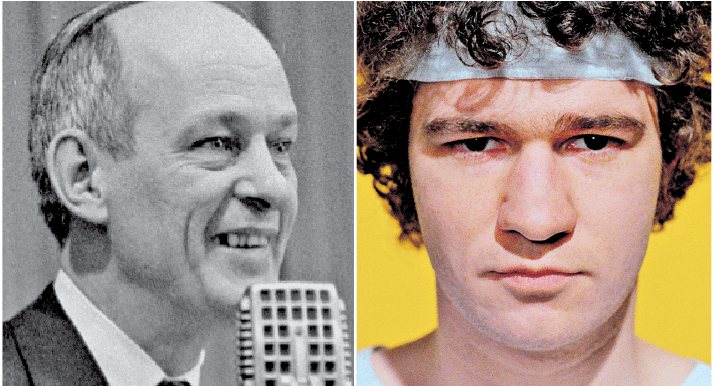

Glanées ici et là après des mois de visionnement, les images retenues font se rencontrer Michel Tremblay et Muddy Waters, Michel Chartrand et les duchesses du Carnaval de Québec, vedettes du Canadien de Montréal et petites gens du quotidien.

Pour arriver à ce résultat, Luc Bourdon a visionné plus de 2000 films, pigés tant du côté francophone qu’anglophone à l’ONF. De ce nombre, 320 se sont rendus en salle de montage et autour de 180 ont finalement été utilisés dans La part du diable. Bien qu’elle exige beaucoup de temps (le film a pris près de deux ans à être complété), la méthode de travail est plutôt simple. «Je visionne chaque film de A à Z, je prends des notes, je surligne ce que je trouve pertinent, raconte le créateur. Ça peut-être un plan sonore, un plan visuel, une scène, une chanson, une réplique, un texte. Ça peut être plein de choses, pourvu qu’il y ait une étincelle.»

«Le film où il n’y a rien me permet aussi de contextualiser et de comprendre encore plus les autres films. C’est un phénomène de collection. Dans n’importe quelle collection, il est important de ne pas juste chercher ce que tu dois trouver. Il est important de se perdre pour comprendre les enjeux de la collection.»

Même s’il a été conçu méthodiquement, ce chassé-

croisé cinématographique se veut avant tout un exercice poétique. Sans commentaire ou explication, le récit coule de lui-même, au gré des images.

«Je veux être évocateur, impressionniste, indique le cinéaste, qui a toujours accordé une place à l’histoire et à la mémoire dans son œuvre. C’est un scrapbook, le spectateur peut en faire ce qu’il veut. Je n’ai pas besoin de tout donner en bouche aux spectateurs, de tout surligner.»

«Le public est plus intelligent qu’on pense. C’est comme regarder un album de famille, on ne reconnaît pas nécessairement tout le monde, mais on comble les trous. La mémoire peut être active et ça me ravit. C’est ça le cinéma, c’est de la projection. Si tout était inscrit, ça donnerait trop d’importance à chaque personne citée, ça deviendrait un film encyclopédique d’une grande lourdeur.»

«J’ai fait un voyage avec les artisans de l’ONF. J’ai pu travailler avec les meilleurs directeurs photo, les plus grands preneurs de son, les meilleurs monteurs, les plus grands sujets. J’avais tout ça à ma disposition.» –Luc Bourdon, à propos de la qualité des productions de l’Office national du film

Le pari de Luc Bourdon et de son fidèle complice, le monteur Michel Giroux, est encore une fois réussi puisque de l’ensemble se dégage une grande impression de légèreté. Ce résultat est notamment obtenu grâce à la bande-son, où se cotoie un jeune René Simard, le violoneux Ti-Jean Carigan et Gerry Boulet.

Toutefois, l’exercice de collage n’a pas été évident.

«Je savais que les années 1970 allaient être plus ingrates, autant au niveau de la prise de vue que du montage. C’est une époque où on allait vers la population, où on lui donnait des caméras et où on l’invitait à participer à une expérience cinématographique, à scénariser, à jouer son propre rôle. On tourne en abusant du zoom, on fait des montages in, cut to cut, en parallèle. Dès qu’on a un plan, oups!, il est parti. Pour quelqu’un qui est plus formel comme moi, c’était l’enfer», se rappelle en riant Luc Bourdon.

«C’est un travail de fusion, de réflexion et d’écriture. Le montage, c’est trouver un point de vue original sur cette période qui a été tellement documentée, transcender l’aspect archivistique et temporel. On s’est rendu compte, Michel et moi, à notre grande joie, qu’on faisait du cinéma. On essaie d’éviter le beau pour le beau, mais amoureux du cinéma comme on l’est, on ne l’évite pas.»

Toucher aux œuvres de Pierre Perrault, de Michel Brault ou de Jean-Claude Labrecque demande assurément un certain doigté. «Tout cela doit se faire dans un grand respect de ce qui était initialement dans le film, insiste Luc Bourdon. Je ne suis pas là pour détourner la voix, les paroles ou les images des autres. Je me mets une grande pression pour respecter ce qui était là d’entrée de jeu. Je ne veux pas me servir des autres pour mes propres besoins, en me foutant de la morale et de l’éthique de l’œuvre initiale. Au contraire, j’essaie de le faire dans le plus grand respect, pour que ce soit aussi un hommage aux artisans.»

La part du diable

La part du diable

À l’affiche vendredi

En rappel: La mémoire des anges, premier long métrage de Luc Bourdon, sera projeté jeudi soir au Cinéma du Parc dans le cadre des projections mensuelles du Festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC). Le film sera commenté en direct par son réalisateur.